(2025.4.13)

(2025.4.13) (2025.4.13)

(2025.4.13)

![]()

![]()

![]()

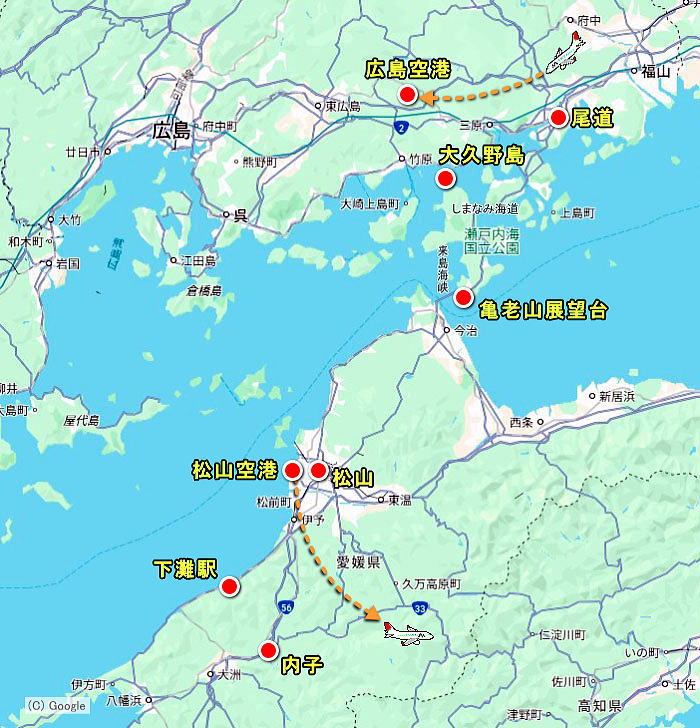

| 前号に引き続き「愛媛の旅〜後編〜」として、松山とその周辺をご覧いただきます。 今回、前編/後編の配分を間違えて後編のボリュームが大きくなりすぎたため、適宜、飛ばし読みされてください(笑)。 |

|

|

|

| 先ずは松山城を訪れました。 | |

|

|

| 松山城は「現存12天守」の一つで、(大)天守はじめ21棟が国の重文に指定されています。 | |

|

|

| 現存12天守とは江戸時代以前に建造された天守が今も残っている城郭(右地図ご参照)で、そのほとんどが西日本にあり、そのうち四国に4城、愛媛県には2城が現存しています。 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本丸の最奥に位置する本壇は、天守、小天守、櫓を四方に配し、これらを渡櫓で繋ぐ形式で、 | |

|

|

| 天守以外は1968(昭和43)年に復原されたものですが、現存天守との違和感を全く感じない見事な再建です。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 城内には武具、甲冑、歴史資料などが展示されていて、一つひとつがとても見応えがありました。 | |

|

|

|

|

| 歴代藩主の家紋で、左から時代順に加藤嘉明(初代)<下り藤、蛇の目> → 蒲生忠知<左三つ巴> → 松平家<三つ葉葵> → 久松家(維新後に松平家が改姓)<星梅鉢>です。 | |

|

|

|

|

|

|

| 天守から本丸広場を見下ろした景色ですが、松山城が平山城(ひらやまじろ)であることがよく分かります。 |

|

|

|

| NHKドラマ「坂の上の雲」のオープニングで見たような景色です。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お城から下りてきて松山市駅近くにある子規堂を見学しました。 | |

|

|

| 子規が17歳まで暮らした家を復元した記念堂で、正岡家の菩提寺である正宗禅寺の境内にあります。 | |

|

|

| 子規堂の正面には子規が東京へ旅立つ朝、草履を結ぶ姿をイメージした像があります。 | |

|

|

| 子規堂の内部には子規や漱石の遺墨、遺品、写真などが展示されていますが、とくに印象深いのは(旧制)松山中学時代の三畳の勉強部屋で、多感で勤勉だった子規の息づかいが伝わってくるような臨場感があります。 ちなみに、松山中学(現松山東高校)は藩校・明教館の流れを汲む名門校で、夏目漱石も英語教師として教壇に立ったことから、子規との交流が当地でも深まったことはよく知られています。 |

|

|

|

|

|

| 子規堂前の広場には「坊っちゃん列車」の客車があって車内に入ることができます。ちなみに、この客車はオリジナル(本物)です。 | |

|

|

|

|

| 境内墓地には子規の埋髪塔、高浜虚子の筆塚、内藤鳴雪の髭塔、与謝野晶子の句碑などがあって、文学好きには堪えられないスポットでしょう。 | |

|

|

|

|

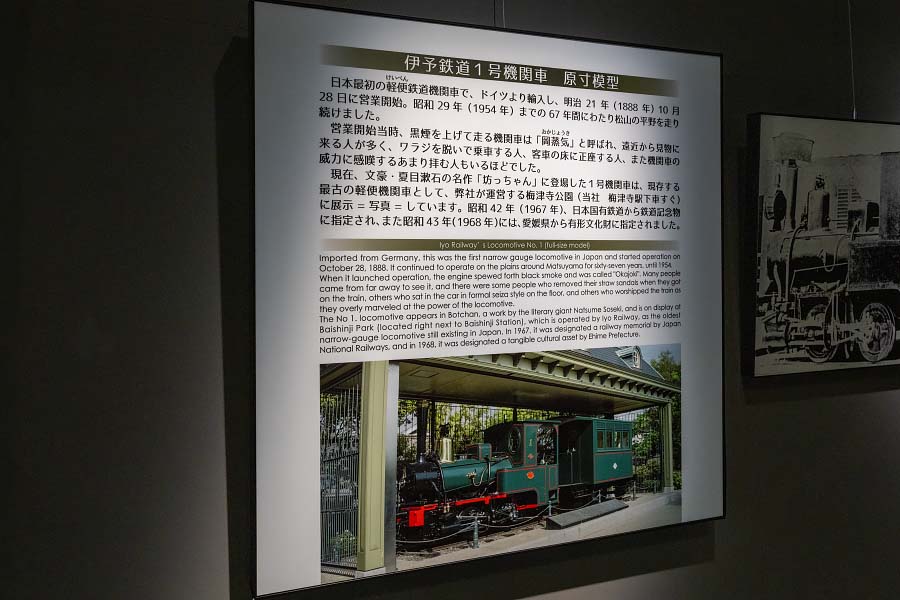

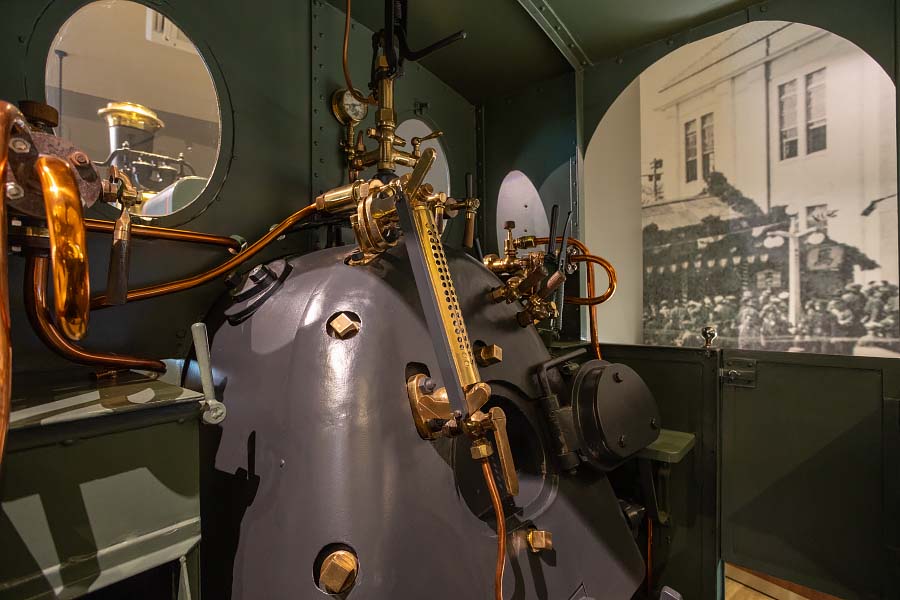

| 坊っちゃん列車ミュージアムにも立ち寄りました。 | |

|

|

| 伊予鉄グループ本社ビルの1階にあるスタバの奥にあって、当社1号機関車の実物大レプリカが展示されています。 | |

|

|

| ドイツのクラウス(Krauss)社製で、説明板によれば1888(明治21)年から1954(昭和29)年まで67年間走り続けたとあります。 | |

|

|

|

|

|

|

| そのあと、道後温泉へ回りました。 | |

|

|

| 伊予鉄の道後温泉駅には坊っちゃん列車が展示されています。 | |

|

|

| これはディーゼルエンジンで動く車両で、土日祝日に運行されています。 |

|

|

|

| 駅前広場には坊っちゃんカラクリ時計があって、毎正時になると小説坊っちゃんの登場人物が現れます。 | |

|

|

|

|

| また、近くのローソンにはみかんジュースの出る蛇口があります。 |

|

|

|

|

|

| さらに、近くの商店街にはいろんなみかんジュースを飲み較べできるお店もあって、20個の蛇口が並ぶ様子は壮観です。 |

|

|

|

| ご存知、道後温泉本館です。 | |

|

|

| わが国最古といわれる道後温泉を象徴する建物で国の重文に指定されています。 | |

|

|

|

|

| 築130余年の建物は昨年(2024年)末、約6年間に及んだ保存修理工事が完了しました。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 卒業旅行と覚しき若い人のグループやインバウンドの皆さんで夜遅くまで長蛇の列でした。 | |

|

|

| 夜の帳が降りて灯りが点った景色も別趣の風情があって素敵です。 |

|

|

|

| 最終日は道後温泉近くの石手寺からスタートです。 | |

|

|

| 国宝(!)の仁王門には大わらじが懸かっていて一円玉がたくさん差し込まれていました。 | |

|

|

| (初めて知りましたが)札所の山門には大わらじが付きもののようです。 |

|

|

|

| ここは四国八十八箇所霊場の第51番札所で、雨天の早朝にもかかわらず敬虔なお遍路さんを見かけました。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そのあと、JR予讃線の下灘駅に立ち寄りました。 | |

|

|

|

|

| 伊予灘が目の前に広がる絶景駅で、CMや映画、ドラマにもたびたび登場しています。 | |

|

|

| さすがにここはお天気が良くないと映えないですね…。 | |

|

|

|

|

|

|

あと少しでお仕舞いなので…。 |

|

|

|

| 最後に内子(うちこ)町へ回りました。 | |

|

|

| 南予地方にある山あいの町で、古くから交通の要衝として栄え、また遍路道としても賑わった町です。 | |

|

|

| とくに江戸時代から明治にかけては櫨(はぜ)の実を精製して製造する木蝋(もくろう)の生産が盛んに行われ、海外にも多く輸出して好評を博しましたが、当時の繁栄をうかがわせる町並みが重要伝統的建造物群保存地区に指定され保存されています。 | |

|

|

| 木蝋の生産は当地の芳我家が中心になって行われたようですが、そのなかで当時の住宅や生産施設を今に遺す上芳我邸(国指定の重文)が公開されているので見学しました。 | |

|

|

|

|

|

|

| 凝った造作や上質な建材から往時の豪商の暮らしぶりをうかがうことができます。 | |

|

|

|

|

| お庭のしだれ梅が見事でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| なかでも圧巻は3階の屋根裏から眺める豪壮な木組みで、ひと抱えもあるような梁材が巧みに組み合わされて壮観です。 | |

|

|

|

|

| 大黒柱が1階からここまで通っています。 | |

|

|

|

|

|

|

| 当時の炊事場で約30坪の広さがあるとのことです。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本芳我邸(国指定の重文)です。 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ゆるやかな坂道に沿って約120軒の町家が建ち並ぶ町並み保存地区は地元の皆さんの生活の場でもあり、折りから小学生が賑やかに下校していました。 | |

|

|

|

|

|

|

|

| 町並みのなかに枡形と呼ばれるクランク状の曲がり角も残っています。 | |

|

|

|

|

|

|

| 1916(大正5)年に建てられた芝居小屋(国指定の重文)で、当時の内子の繁栄ぶりを今に伝えています。 | |

|

|

| 昨秋から4年間の保存改修工事に入っていて内部は見学できませんでした。 | |

|

|

| 町並み保存地区の北端で見かけた建物で現役の床屋さんです。 | |

|

|

| 常夜灯の下に「こんぴらへんろみち」と読める古い道標がありました。 |

|

| 最後までご覧いただき有り難うございました。 |

|

| 写真をご覧いただいてお気づきと思いますが、今回は一度も日差しに恵まれない二泊三日となりました。幸い要所要所では雨が止んだり小降りになったりして、何とかカメラを取り出すことはできましたが、自然が相手の風景写真ではすべてを受け容れるしかないな…と改めて観念させられた三日間でした。 |